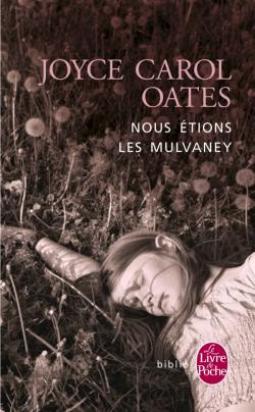

Russell Banks, Joyce Carol Oates et Philip Roth ont écrit respectivement Continents à la dérive, Nous étions les Mulvaney et Pastorale américaine dans la même décennie (entre 1985 et 1997). Ces trois romans traitent de la thématique du rêve américain, en en montrant les pièges et les limites. Une critique de l'intérieur qui nous fait réfléchir sur le pouvoir des images et le risque des illusions. Maeva Louet revient sur les ressorts de ces trois textes…

L’expression est utilisée pour la première fois en 1931 par l’historien James Truslow Adams mais il est possible de faire remonter cette notion bien plus avant, au moment de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Depuis l’origine, l’Amérique est une terre qui attire et fait rêver. C’est la terre de la liberté et de la possibilité de s’accomplir. Depuis 1776, le droit au bonheur est inscrit dans la Constitution comme droit inaliénable, comme le sont l’égalité ou la liberté. Le rêve américain repose donc sur une dimension éthique. Mais la dimension économique en est aussi une composante essentielle : l’Amérique est la terre où l’on peut faire fortune.

Le modèle américain commence à subir des attaques à partir des années 60, les mouvements de contestations (politiques, féministes, antiségrégationnistes) mettant le pays au bord de la guerre civile. Et ces contestations continuent à s’exprimer tout au long du 20ème siècle et début 21ème du fait de nombreux évènements ayant montré les failles du système (crise financière, inégalités sociales, politique étrangère expansionniste…) Le rêve américain a donc du plomb dans l’aile... Et nos trois romans s’en font les témoins.

Outre des dates de publication très proches (85 pour Banks 96 pour Oates, 97 pour Roth), Continents à la dérive, Nous étions les Mulvaney et Pastorale américaine ont de nombreux points communs qui légitiment le fait d’en faire une lecture croisée…

Les trois romans se construisent selon une courbe descendante : ils retracent la descente aux enfers d’individus qui, à un moment ou à un autre, ont joué de malchance ou fait de mauvais choix. Certains partaient d’une position sociale élevée et enviée (chez Roth, chez Oates) : la chute est alors brutale, violente. D’autres étaient au départ de condition plus modeste (chez Banks) : la chute se fait par paliers, le personnage s’enferrant progressivement dans des problèmes de plus en plus insolubles.

Ainsi, la partie centrale du roman de Roth s’intitule « la Chute » ; Bob Dubois, le héros de Continents à la dérive, décrit sa vie comme « une chute verticale en arrière ». Quant au titre du roman de Oates, il met en avant l’idée d’un passé englouti du fait de l’usage de cet imparfait mélancolique : « nous étions les Mulvaney », mais aujourd’hui, irrémédiablement, nous ne le sommes plus… Pour tous, le rêve de hauteur s’est transformé en cauchemar de la profondeur.

L’Amérique, pays du Dollar, du libéralisme économique, de la possibilité d’entreprendre… Tels les anciens chercheurs d’or, les personnages des trois romans rêvent de faire fortune. Cependant, tout n’est pas si simple. Les temps changent et il est vital de s’adapter aux nouvelles lois du marché. Pression des banques, concurrence de plus en plus forte, nécessité de délocaliser les entreprises… Le monde de la finance devient un jeu, avec ses règles propres, et surtout avec ses perdants et ses gagnants. Russell Banks, à la fin de son roman, fustige ces « hommes en costumes trois-pièces qui sont assis derrière le bureau de leur banque [et qui] deviennent jour après jour plus replets, plus assurés, plus habiles », pendant que des émigrés clandestins meurent noyés en tentant de quitter leur pays. Le système américain est décrié comme étant un système excessivement inégalitaire où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et quand on commence à perdre, il devient difficile de remonter la pente. Le spectre de la faillite guette tous les personnages, qui n’ont pas su s’adapter à un capitalisme devenu agressif et sans pitié.

Un modèle, cela se transmet… Un rêve, cela se partage… L’argent, cela se lègue… La famille est essentielle pour la majorité des personnages car elle est le lieu d’une transmission. La réussite se mesure dans la durée : les fils sont souvent amenés à reprendre le patrimoine des pères, afin de le faire fructifier et de continuer à faire entendre le nom de la lignée. Chez Roth comme chez Oates, on note l’importance symbolique de la maison familiale, souvent une vieille bâtisse ancrée dans une histoire et dans une terre, où pourront s’épanouir parents, enfants, petits-enfants. Quand les personnages, acculés par les dettes, doivent prendre la décision de vendre cette demeure, ils perdent une partie de leur identité, de leur patrimoine et de leurs rêves.

Si les romans dépeignent à première vue des familles parfaites, c’est pour mieux montrer l’écart qu’il existe entre l’image, trompeuse et superficielle, et la réalité, plus complexe et plus sombre. Que ce soit la famille Levov ou la famille Mulvaney, toutes sont minées par les conflits, les trahisons, les incompréhensions...

Le sexe, tabou et suspect dans une Amérique pétrie de convenances, s’exprime sans détour dans les trois romans et révèle la face cachée d’individus qui étouffent sous le poids des non-dits.

La sexualité est abordée du point de vue de la transgression, par le motif de l’adultère. Pendant que certaines empruntent de l’argent à leur mari pour s’offrir un lifting dans l’espoir de séduire un autre homme, d’autres passent de bons moments dans les bras de leur maîtresse pendant que leur épouse met au monde leur enfant… Autant de manœuvres souterraines qui fragilisent le couple… Autant de scènes pathétiques auxquelles le lecteur assiste, dans la posture délicate du voyeur. Il ne s’agit pas pour les romanciers de dénoncer des comportements mais bien plutôt de montrer le désespoir d’hommes et de femmes qui tentent par tous les moyens de retrouver une impression de vitalité dans une existence terne et morne.

Allant plus loin encore dans la provocation, les romanciers confrontent leurs personnages, et à travers eux, leur lecteur, à la violence sexuelle. La menace du viol plane constamment au-dessus des têtes blondes des jeunes filles, qui apparaissent comme des proies faciles. En quittant le cocon familial, celles-ci se confrontent au monde et aux instincts des hommes. Et cette confrontation s’avère presque toujours destructrice. Dans les romans, le viol brise la victime mais aussi tout son entourage. Eprouvant culpabilité ou honte, personne ne trouve de réponse à cet acte barbare.

Début des années 80 dans une petite ville du New Hampshire. Bob Dubois est réparateur de chaudières et juge sa vie terriblement ennuyeuse. Certes, il a une femme, deux petites filles, une maîtresse, une maison qu’il paie à crédit et même un bateau. Pourtant il a cette terrible impression d’être vivant mais que sa vie, elle, est déjà morte. C’est alors qu’il décide de tout quitter pour rejoindre le soleil de la Floride. Là-bas, il prévoit de s’associer avec son frère Eddie qui semble réussir dans le commerce de spiritueux. « Réussir ». Voilà le mot magique. Pourtant, rien ne se passera comme prévu....

A côté de Bob Dubois évolue Vanise, jeune haïtienne fuyant la misère de son pays pour gagner l’Amérique où elle espère mener une vie meilleure. Pourtant, dès la traversée qui la mène en terre promise, elle est confrontée à la violence des hommes qui utilisent son corps comme un objet. Une fois sur le sol américain, la descente aux enfers continue : pour vivre dans la clandestinité, Vanise doit supporter toute sorte de compromissions.

Les chemins de Bob et de Vanise se croiseront à la toute fin du roman. La mise en perspective de ces deux personnages, à la fois si différents et si proches, permet de montrer différentes facettes de l’exclusion et différents moyens de tomber dans le piège du rêve américain.

Le roman de Russell Banks est peut-être des trois celui où la contestation est la plus virulente. A la fin du roman, l’auteur prend directement la parole et explique sa conception de la littérature. Selon lui, les romans n’ont plus pour but d’expliquer le monde mais bien plutôt de l’ébranler. Avec Continents à la dérive, la littérature revendique son pouvoir de contestation. Ainsi, le romancier affirme dans les dernières lignes que « le sabotage et la destruction sont (…) les desseins de ce livre. ».

Cet aspect fortement polémique est tempéré, presque poétisé, par un autre aspect du roman, que l’on pourrait qualifier de « géologique ». En effet, le narrateur prend souvent de la hauteur par rapport aux évènements, comme si sa vision se dédoublait : il montre d’une part les agissements des hommes à la surface de la terre – c’est la sphère superficielle, visible – et d’autre part, les mouvements souterrains– sphère profonde, invisible mais essentielle. Cette superposition d’échelles permet de délivrer un message anthropologique et philosophique. Le narrateur nous explique que les mouvements migratoires des hommes à la surface de la planète sont en fait intimement liés aux mouvements géologiques (mouvement des plaques terrestres, marées, courants). L’homme se croit libre et pourtant ses actes sont conditionnés. Et il n’a aucunement conscience de ce conditionnement : incapable d’opérer ce changement d’échelle que nous invite à faire le narrateur, il reste enfermé dans son individualité, son étroite humanité. Vanise et Bob Dubois sont aveugles et prisonniers, comme le sont au final la plupart des hommes.

Le premier chapitre du roman s’intitule « une maison de conte de fées ». Et en effet, comment décrire autrement la maison des Mulvaney ? A Mont-Ephraim, petite ville de l’Etat de New York, se dresse cette demeure magique, comme sortie d’un livre de conte. Il s’agit d’une vieille ferme bâtie au cœur d’une nature riante, où les cerfs et les biches côtoient les chats et les chiens. La mère, Corinne Mulvaney, tient dans une des nombreuses granges une petite boutique d’antiquités peuplée d‘objets hétéroclites et chargés d’histoire. Le poids de l’histoire, voilà ce qui fait la valeur de cette maison. Comme l’explique le père, la maison des Mulvaney n’a pas un style unique mais est composée de « tous les styles de l’histoire de l’architecture américaine ». Il exprime par là la fierté d’incarner une nation dans laquelle la famille a parfaitement trouvé sa place.

Le père apparaît comme l’incarnation du self made man : d’origine modeste, il est parvenu à créer et à faire fructifier une entreprise de couverture, l’Entreprise Mulvaney. Grâce à sa son travail et à son sérieux, il s’est fait une place dans la bonne société de la ville. D’ailleurs, c’est toute la famille qui jouit d’une excellente réputation. Marianne en particulier, possède toutes les qualités d’une jeune fille de bonne famille. Surnommée « Bouton », elle est à la fois belle et généreuse. Meneuse des supporters de son lycée et membre actif du club des jeunes chrétiens, elle fait la fierté de ses frères et de ses parents. Les photos d’elle recouvrent le tableau d’affichage de la cuisine. Pourtant, le jour du Bal de la Saint-Valentin de 1976, un drame va définitivement noircir ces clichés si parfaits...

Le récit est à la première personne, le narrateur étant le plus jeune des frères Mulvaney, Judd. Une fois devenu adulte, il revient sur l’histoire de sa famille. Ayant toujours été un peu en retrait du fait de sa position de benjamin, il a pu observer d’un œil critique les différentes réactions face à la tragédie vécue par Marianne. Il a pu voir la culpabilité des uns, la honte des autres, le silence dans lequel tous se sont enferrés. Car dans l’Amérique puritaine des années 70, il y a certaines choses qu’on ne dit pas.

Judd a aussi eu le loisir de se rendre compte combien les opinions des gens étaient versatiles et comment une réputation, ayant mis tant d’années à s’établir, pouvait s’écrouler en un rien de temps. Dès le début du roman, il invective les habitants de Mont-Ephraim : « Longtemps vous nous avez enviés, puis vous nous avez plaints. Longtemps, vous nous avez admirés, puis vous avez pensé Tant mieux !... Ils n’ont que ce qu’ils méritent ». Car c’est cela aussi l’Amérique… La mobilité existe bel et bien, mais dans les deux sens. On peut monter, monter haut et vite ; mais on peut aussi redescendre, de façon fracassante, tout en bas.

La pastorale est un genre littéraire issu de l’Antiquité dans lequel de beaux bergers rencontrent de belles bergères, font des concours de chant et profitent de la nature champêtre. Au XVII, la mode est au roman pastoral, nourri de cette veine antique idéaliste. Le titre « Pastorale américaine » annonce donc d’emblée la couleur.... Dans un entretien accordé à Pierre Assouline dans Lire, en 1999, Roth revient sur le choix de ce titre : « la pastorale, c’est le rêve de tout un chacun (…). Une existence bucolique toute de calme, d’ordre, d’optimisme et de réussite alors qu’à l’horizon, la folie collective menace ». Dans Pastorale Américaine, l’auteur raconte l’histoire d’une famille dont l’existence utopique ne résistera pas aux assauts de la réalité, assauts particulièrement virulents dans le climat politique bouleversé des années 60.

La pastorale est un genre littéraire issu de l’Antiquité dans lequel de beaux bergers rencontrent de belles bergères, font des concours de chant et profitent de la nature champêtre. Au XVII, la mode est au roman pastoral, nourri de cette veine antique idéaliste. Le titre « Pastorale américaine » annonce donc d’emblée la couleur.... Dans un entretien accordé à Pierre Assouline dans Lire, en 1999, Roth revient sur le choix de ce titre : « la pastorale, c’est le rêve de tout un chacun (…). Une existence bucolique toute de calme, d’ordre, d’optimisme et de réussite alors qu’à l’horizon, la folie collective menace ». Dans Pastorale Américaine, l’auteur raconte l’histoire d’une famille dont l’existence utopique ne résistera pas aux assauts de la réalité, assauts particulièrement virulents dans le climat politique bouleversé des années 60.

Seymour Levov est l’incarnation de la réussite à l’américaine. Il en est presque la caricature. Au lycée de Weeqhahic, il était un sportif adulé. Véritable vedette, il n’a pas de mal à charmer la splendide Dawn Dwyer, miss New Jersey. A la mort de son père, Lou, Seymour hérite de l’entreprise familiale, une ganterie du nom de Newark Maid. Il n’a aucun mal à faire tourner l’affaire, ayant depuis tout petit appris le métier de tanneur aux côtés de son père. L’image de ce père, véritable symbole de l'immigration réussie, est fondatrice, tutélaire : Lou, juif émigré, est parti de rien et est parvenu à diriger ce qui est devenu la meilleure tannerie de la région. C’est pour rendre hommage à son père que Seymour Levov entre en contact avec Nathan Zuckerman au début du roman : ce dernier, personnage récurrent des romans de Philip Roth, est un écrivain célèbre. Seymour lui demande d’écrire un ouvrage en mémoire de son père. Car la filiation et la transmission sont au cœur de la vision du monde des Levov.

Mais ceci est sans compter sur la fille de Seymour, Merry. Merry est taciturne, Merry bégaie, Merry ne trouve pas sa place dans cette famille si parfaite. Sa rébellion face à sa famille va trouver un terrain d’expression dans le climat de rébellion propre aux années 60. Elle part en croisade contre la guerre du Vietnam, contre l’Amérique et contre cette famille qui représente tout ce qu’elle déteste. Merry se radicalisera jusqu’à commettre l’irréparable, entrainant dans sa chute toute sa famille.

Dans ce roman dense et puissant, Philip Roth nous dévoile l'envers de l'Amérique, ce pays si particulier capable de faire naître à la fois la haine et l'amour. Car chez l'écrivain, il y a un peu de Merry et un peu de Seymour… Quand on lui demande s’il aime ou non l’Amérique, il répond non sans ambiguïté : « Un écrivain vit de ses poisons. Donc, plus je déteste, mieux je me porte. Ici, je déteste tout. Mais je ne pourrais pas vivre ailleurs. »

>Russel Banks, Continents à la dérive, Actes Sud >>aller sur la fiche de l'auteur, aller sur la fiche du livre

>Joyce Carol Oates, Nous étions les Mulvaney >>aller sur la fiche de l'auteur, aller sur la fiche du livre

>Philip Roth, Pastorale américaine >>aller sur la fiche de l'auteur, aller sur la fiche du livre

Les lauréats du Prix Mare Nostrum 2024 vient de livrer la liste de ses lauréats. Chaque lauréat recevra une dotation de 2 000 € pour sa c

Légende photo : en haut de gauche à droite : Deloupy (Les Arènes), Carole Maurel (Glénat), Pierre Van Hove (Delcourt/La Revue Dessinée), Sébast

02

02

03

03

04

04